こんにちは。佐賀市大和町にある鍼灸院PAUME(ポーム)院長、みずたゆいです。

身長って遺伝じゃないの?そう感じる方も多いと思いますが、まれに遺伝ではなく疾患によるものなときがあります。

- 人と比べて自分の子どもが小さいなと感じる。

- 検診で低身長を指摘され、不安を感じる。

- そもそも低身長って何?

そんな疑問がある方も多いと思います。

私の息子は実際に身長の低さを指摘され、検査すると『成長ホルモン分泌不全性低身長症』と診断されました。

「これって、個性なの?」

「様子を見ていいの?」

「もっと早く気づけてたらよかったのかな…」

そんな風に悩んでいる方へ。

私と息子の体験談や、個人の実感として小児はりの併用はすごく良いと感じているので、

ひとりの母として、そして鍼灸師として伝えたいことをまとめていきます。

成長ホルモン分泌不全性低身長症とは

「周りの子より背が低いかも…」

と気になって、小児科や専門医に相談したときに、はじめてこの病名を聞く方も多いのではないでしょうか。

成長ホルモン分泌不全性低身長症(GH分泌不全性低身長症)は、その名の通り、成長ホルモンの分泌が少ないことで、身長の伸びに影響が出る病気です。

成長ホルモンは、骨の成長を助ける大切なホルモン。

これが必要なタイミングでうまく出ないと、身長の伸びがゆっくりになったり、成長曲線から外れたりすることがあります。

診断には血液検査や成長ホルモンの負荷試験が必要で、検査の結果、ホルモンが出ていないということになれば、医療的にはホルモン注射による治療が基本になります。

負荷試験は、その病院によりますが、私の息子は2泊3日の入院で、朝早くに1日1検査という形で負荷試験を行いました。

その後、結果が出たら脳の腫瘍などが原因でホルモンが出ていないのか、などを確認するためのMRI検査や実際に使い方を習うために、再度2~3日の入院をしました。(補助などの関係で腫瘍が原因だとまた違った対応になるようです。)

検査の基準となるものとは

まず低身長を指摘されたときに、言われたのが過去の身長がわかるものを一式持ってくるように言われました。

そこから成長曲線に記入し、今どのあたりに位置するのか見ていきます。

検査基準となるのは、成長曲線でいう『-2.0sd』のラインが基準にはなりますが、-2.0sdだからと言って確実に低身長の検査を行うかというと、そういうわけでもありません。

ここで見ていくのは、成長曲線をもとにした“成長率”。

その成長率次第で検査するかしないかがまず決まります。

そしてその他にも検査するまでに他に見るものとしては、手のレントゲンもあります。

手のレントゲンを撮ることで、骨端線が今どの状態か確認していきます。

思春期に入ることで一気に成長もしていきますが、思春期自体が早く来すぎてしまうと、この骨端線という部分が早々閉じてしまい、身長が伸びなくなってしまいます。

手のレントゲンを撮ることで、今骨端線がどのくらいの年齢を表しているのか。それを医師は見分けています。

成長ホルモンの自己注射は絶対なのか

成長ホルモン分泌不全性低身長症と診断されると、基本的に医師から提案される治療は成長ホルモンの自己注射です。

ホルモンの不足を補うことで、身長の伸びを促進し健康的なサポートをする効果があります。

ホルモン注射をするにあたって、体に無いものを入れるのだから副作用がないのか。と心配されるかたもいらっしゃると思います。

実際かかりつけの医師に聞いたところ、もちろん打つことで副作用としては、血糖が上がったりすることなど、色々ないわけではないと言われているけれども、そもそも体に必要なものがないからこそ補ってあげる必要性があるし、無いところに入れるだけだから、経験上あまり副作用が出ることはない。とおっしゃってました。

実際、うちの息子は5年打ち続けていますが、今のところ特に副作用もなく、定期的に血液検査でしっかり体の状態なども確認していただいてるので安心して打ち続けています。

注射以外の選択肢として、栄養療法などで改善した例も聞いたことがありますが、それは個人でというよりも、しっかりした医療機関の管理の元で行うものではあるので、自己流で行えるものではないのかなと感じています。

成長ホルモン分泌不全性低身長症を東洋医学で考える。カギは“腎”と“脾”

東洋医学では、「子どもは未完成な存在」と考えます。これは悪い意味ではなく、これから成長していくための“余白”がたくさんあるということ。

そんな成長の土台を支えているのが、「腎(じん)」と「脾(ひ)」という2つの臓です。

「腎」は成長と発育のエンジン

腎は、東洋医学では「先天の本」とも呼ばれます。

これは、生まれ持ったエネルギーや生命力のこと。つまり、成長・発育・骨の発達や思春期の成熟まで、ずっと腎の力が関わっています。

成長ホルモンなどの働きも、この“腎のエネルギー”に近いものとしてとらえられることがあります。

「脾」は“栄養を吸収して全身に送る”システム

一方で、脾は“後天の本”。

つまり、生まれたあとに食べて、動いて、育っていく力を作る働きです。

脾は食べ物から栄養を吸収して、それを体のエネルギーに変えてくれる臓。ごはんをしっかり食べて、元気に動ける体を作るために必要な臓とも言えます。

子どもはまだこの脾の働きが弱いことが多く、すぐにお腹をこわしたり、食べムラがあったりします。そうすると栄養がしっかり吸収されず、成長にも影響が出ることがあるんですね。

小児はりは、腎と脾のバランスを優しく整えるケア

刺さない小児はりでは、腎や脾に関係する経絡(気の流れ)をやさしく刺激することで、成長のエネルギーがちゃんと巡るように整えるお手伝いができます。

お子さんによっては、「よく眠れるようになった」「食べムラが減った」「元気に動けるようになった」など、成長の土台に変化が出てくることもあります。

成長ホルモン分泌不全性低身長症にかかせない「3つのカギ」

低身長や成長ホルモンのことを考えるとき、実は“身長を伸ばす”っていう視点だけじゃもったいないです。

「ちゃんと伸びる体を作るには?」って考えるとき、東洋医学でも西洋医学でも共通して大事だと思うのが、次の3つになります。

① 睡眠の質:成長ホルモンが分泌される“ゴールデンタイム”

寝てる間に成長ホルモンが出るというのは、皆さんがご存じの事実だと思うのですが、実は「時間」だけじゃなく「質」がものすごく大事になってきます。

- ぐっすり眠れてるか

- 途中で目が覚めてないか

- 体がちゃんとリラックスモードになれてるか

ここがポイントになってきます。

小児はりでは、自律神経のバランスを整えることで、夜に“ストン”と深く眠れる体に近づけるサポートができます。

② 栄養の吸収力:食べたものが“ちゃんと身になる”体かどうか

「ごはん食べてるから大丈夫」と思っていても、実は吸収がうまくいっていない子が結構多いです。

東洋医学でいう「脾」の力が弱いと、

- お腹をすぐ壊す

- 食べムラがある

- 便がゆるい/硬い

など、消化吸収が安定しにくく、成長に必要な材料が足りなくなりがちです。

小児はりでは、この「脾」の働きを整えることで、食べたものが“ちゃんと血や肉になる体”を目指します。

③ 思春期のタイミング:早すぎても遅すぎても損する!?

実は、思春期って“成長のラストスパート”。

でも、成長ホルモンの治療中の子は、このタイミングがすごく重要なんです。

- 思春期が早く来すぎると、骨の成長が止まりやすい

- 逆に遅すぎると、成長の波に乗れないことも

ここでもカギになるのが「腎」の働き。

東洋医学では、腎が成熟すると思春期が始まると考えるから、

腎のバランスを整えることは、“必要な時期にスムーズに思春期に入る”ことに繋がります。

ただ、素人からみて難しいのは、思春期に入るってどう見分けるのか、ということなんですが、一般的に女子の場合、胸が膨らみ始める変化がもっとも分かりやすく、一方男子の場合、医学上では“精巣容量が4mlに達すると思春期が始まる”とされているようです。しかし、それだと分かりにくいので、“陰毛が生え始めるころ”というのが分かりやすいため、かかりつけ医の医師にもそこを見ておくように言われています。

成長ホルモン分泌不全性低身長症の治療を受けた我が子の変化

実際、低身長を一番初めに指摘されたのは、年中の時の保育園の検診でした。

その時は、私自身背が低いため、遺伝だろうし後伸びすると思い受け流していましたが、その後の年長児の検診にて身長がわかるものをもって受診しに来るよう園医から言われ受診したことがきっかけで、大きい病院を紹介していただき今に至ります。

実際、このような状況になってみて、毎月の園での身体測定の結果を見ていたのにも関わらず、3か月全く伸びてない月などもあったのになぜ気づかなかったのか。遺伝だという思い込みは怖いなと思いました。

実際、成長ホルモン分泌不全性低身長症の検査に来るお子さんのうち、10人に1人くらいが成長ホルモン分泌不全性低身長症に該当し、他のお子さんは後伸びのお子さんが多い、とかかりつけの医師は言われていましたし、そういう思い込みになりやすいのかなとも思います。

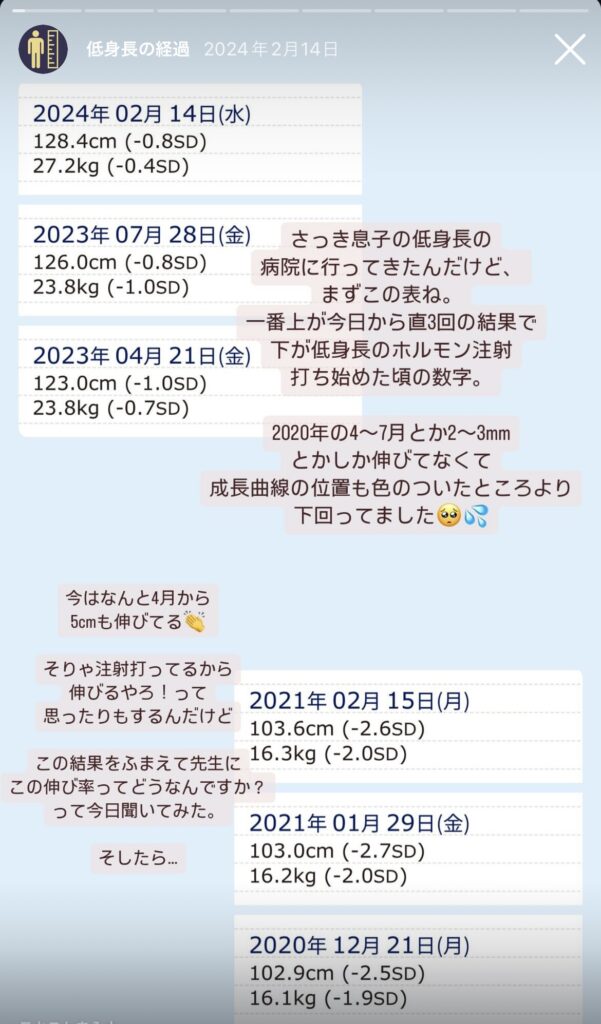

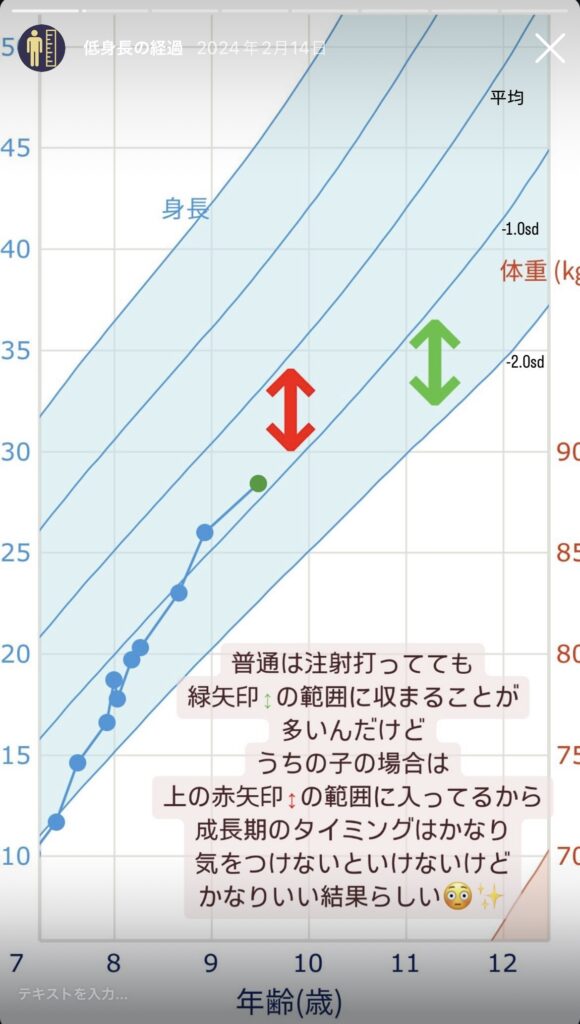

実際、成長ホルモンの自己注射を始めてみて思ったことは、始める前は同級生と頭1個分くらい違った身長が、ほぼ変わらないくらいの身長になってきています。

本当にかなり伸び率がよく、かかりつけ医師からもう思春期がきているのでは?!と思われるほどの伸び率ですが、今のところ思春期はまだの様です。

普通、成長ホルモンの注射をしている子は、-2.0sd~-1.0sdの間を推移することが多いそうなのですが、我が息子はその上の-1.0sd~平均の幅にいるので、かなりいい結果だと言われています。

そこを言われたときに思ったことは、やはり小児はりをしているからではないか。そう思いました。

成長ホルモンの自己注射をする前は、うちの息子は頻繁による起きていました。自己注射を始めるくらいのタイミングで小児はりも本格的に施術し始めたのですが、段々起きなくなりぐっすり眠れるようになりました。

食事に関してもまだ波はありますが、量も食べれるようになり、便秘なども少なくなりました。

睡眠、胃腸を整える(栄養の吸収を良くする)という面からみても、小児はりはとても得意なところなので、成長ホルモン分泌不全性低身長症とかなり相性がよいと思います。

成長ホルモン分泌不全性低身長症の注射以外の方法を探されている方へ

私のおすすめは、成長ホルモンの自己注射をしながら、小児はりを併用するのが一番おすすめだと感じています。

何の疾患でもそうですが、小児はりは体のバランスを整えて、より健康に体の機能を正常にもたらすものなので、いずれの疾患にしても小児はりを受けておくことで、体を健康にしつつ、お薬などがしっかり効きやすく、かつ体を整えることで状態をよりよくするものだと思っています。

小児はりのおすすめの通院頻度は、そのお子さんの状態により多少変わりますが、最低週1からスタートさせ、伸びもよく睡眠もしっかりとれているなど他に不調がなければ、段々施術間隔を伸ばすようにしていくのがベストだと思います。

小児はりは、優しく皮膚を撫でる刺激なので、お子さまも心地よく、副作用なども特にないので安心して受けていただける施術となっております。

注射と併用できる施術として、小児はりがあるということで、不安な方の安心材料になると嬉しいです。

ご予約はこちらのLINEから

ご予約や何か気になること、ご質問など、こちらのLINE登録後、ご気軽にご連絡ください。

登録後、一言メッセージをいれていただけると、こちらから返信可能となりますのでよろしくお願いいたします。